早速、ドラゴンテレキャスのノイズテストをしてみた

最近良く使う数種類のパッチで検証してみた

アンプもエフェクターも様々なのだ

フェンダーのシールドは少し太め

むしろ、しっかりした印象を受ける

やはり、専用設計は使い易い

このシールドにもランクがあるようで

今回は中間くらいのグレードを選択したのだ

お試しとしては妥当だと思う

ギターは本当にちょっとしたことで好きにも嫌いにもなる

今回はノイズ処理をしたことで好きになったという好例

自分ではどうにもならない事も多々ある

逆にどうにかなることは尽力すべきだと思う

初心者を中心にピックアップにばかり気をとられるようだが・・

むしろ、その他の部分が大事だということを忘れてはダメなのだ

特に廉価のギターの場合にはナット(溝切り)、ペグ、ブリッジ

は要チェックな部分なのだ

エレキの音作りはピックアップだけの問題ではない

アンプ、エフェクター、シールドなど色々と関係しているのだ

ピックアップの交換は後回しで良いと思う

そもそも、そこにお金をかけるならばワングレード上のギターを買って

おくべきだったという結論に至る

これは私の経験なのだ

先に述べた、三点は化ける可能性を秘める

私の廉価のブラックテレキャスのような感じ

さらなるプチ改造を計画中なのだ

フェンダーのギターは弾き手に寄り添うギターだと思う

弾き手の色に染まるなのだ

調整できる人にとっては楽しいギター

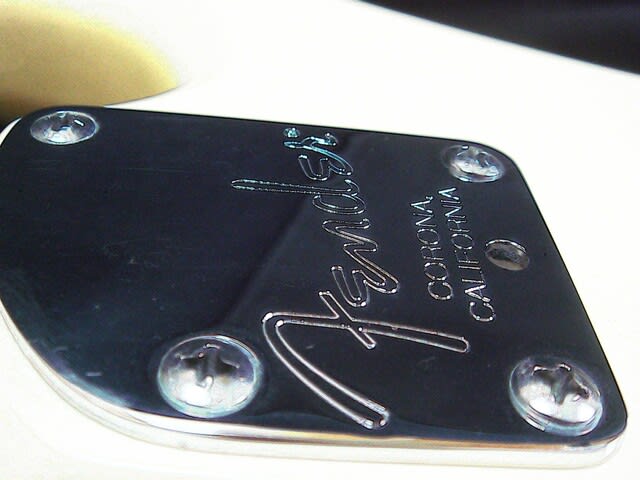

ネットとボディをネジで留める仕様

現在では当たり前の仕様だが当時は馬鹿にされたという

フェンダーは常に一歩先を行くのだ

歴史的な発明である可動ブリッジも評判が良くなかった

天才ジミヘンの登場で歴史が塗り変わったのだ

プチ改良こそあれ、大きな仕様変更は行われていない

設計とコンセプトの本筋が間違っていない証拠なのだ

ネジの締め込み具合で音が変化する

プロの中にはこの部分に徹底的に拘る人も多い

締め込み過ぎはダメらしい

ネックの仕込み角度の微調整が出来るのもフェンダー発想なのだ

小さな穴からレンチで調整できるのだ

この機構を持たないギターは『シム』という小さな板で調整することがある

ネックを取り外すことがない人にとっては気にする部分ではないと思う

フェンダーにお任せで問題はないと思う

ギターもベースもすべてこの仕様を採用しているのだ

そもそもは作業効率を向上させる目的だった・・

後にプレイヤーに調整するという概念が定着するようになったのだ

ギターの歴史はメーカーと弾き手で作るものだと思う

弾き手の意見をフィードバックして生まれた仕様変更もある

少し脱線したが・・・

少しの工夫でギターライフは楽しく快適になる

今回の作業でドラゴンを宅録で快適に使えるようになった

ストレスフリーになったのだ

後継のGT-1000がリリースされたが・・

市場的にはあまりパッとしない印象なのだ

高性能過ぎるなのだ

巷のギター弾きのレベルには少々オーバースペックだと思う

卓上タイプの姉妹品も発売されたが少し値段が高い

興味はあるが私には現状で不満がないように感じる

ちなみに本機は以前にオーバーホール済みなのだ

内部の基盤類をすべて新品に交換しているのだ😉